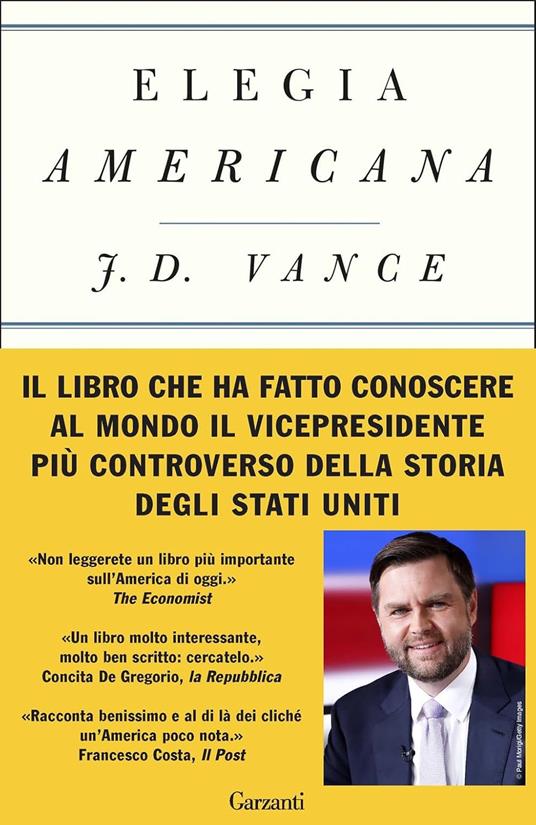

Vance ripercorre la sua vita con uno stile essenziale e diretto, quasi chirurgico. La sua infanzia e adolescenza si svolgono in un’America marginale, quella della classe lavoratrice bianca degli Appalachi, dove il sogno americano appare come un miraggio e la povertà si manifesta non solo in termini economici, ma anche culturali. L’autore descrive con onestà spietata una madre tossicodipendente e instabile. Non è un libro che celebra il successo personale. Vance non si propone come un modello, né indulge in facili morali. Piuttosto, invita il lettore a osservare con occhi nuovi il mondo che descrive, spingendolo a riflettere sulle contraddizioni e sulle responsabilità – sia individuali che collettive – che alimentano questa situazione. Non è un atto di accusa, ma un tentativo di comprensione, sebbene a volte duro e mai condiscendente. La forza narrativa del libro risiede nella sua capacità di intrecciare il racconto personale con temi universali. La povertà, la disoccupazione, la dipendenza da droghe e la violenza domestica non sono solo dati sociologici, ma esperienze vissute sulla pelle dell’autore e della sua famiglia. Eppure, all’interno di questo quadro desolante, emerge la figura della nonna, una donna dal carattere indomabile, che rappresenta per Vance una guida e una fonte di forza. È lei, con il suo amore imperfetto ma straordinario, a incarnare la possibilità di riscatto in un contesto apparentemente senza speranza. Il risultato è un libro che non si limita a raccontare una storia, ma apre uno squarcio su una realtà raramente esplorata con questa profondità. Le tensioni tra il senso di appartenenza e il desiderio di fuga, tra il peso delle radici e la spinta al cambiamento.